前作のヤンキーについて。

要するにフリアボロス、アッカス、バロス、リヴェリウス、異界の神のことなのですが、

見た目がヤンキーに見えるということで、ヤンキーとアダ名で呼ばれることもありました。

それぞれ神域に通じる扉(クロスゲート)は3つあり、

セレーネ大陸の「氷雪の牢城」の奥にある「フリアボロスゲート」(地図では最も北にある島)

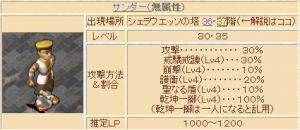

ソルキア大陸の「凪無の尖塔」の奥にある「アッカスゲート」(地図では最も南にある小さな島)

フレイア大陸の「六曜の塔」の奥にある「バロスゲート」(地図では中央の大陸の右下の小島)があります。

このうち、フリアボロスゲートはアルゼ12神のフィニアによって

アッカスゲートはアルゼ12神のエレノアによって永久に封印されるのですが、

バロスゲートのみ封印は適わず、リヴェリウスが復活することになりました。

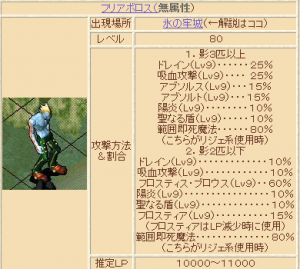

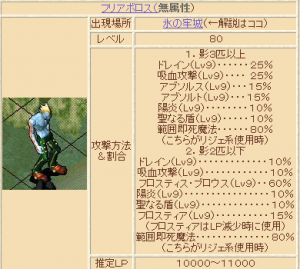

フリアボロス

フリアボロス戦は「リジェ反応デス」が有名です。

CG Island クエスト フリアボロス

フリアボロス戦で、初めての本格的なボス戦に挑戦したという人も多く、

戦術を指南されることになっても

「隊列の入れ替え、ペットの配置」

「自分の行動を宣言した後、様子をみて行動」

という慣れない行動を緊張の中で展開しなければならないので、

しばしば連携がうまく取れなくなることもありました。

フリアボロス戦だと「リジェ系の魔法に反応して、範囲即死を使ってくる」といった特徴があり、

範囲魔法で気絶することを恐れて、巫術師がPTにいてもリジェ系を使うことが避けられることもありました。

また、この「リジェに反応する」というのが、フリアボロスだけなのか確信が持てず、

他のボス戦、主にアッカス戦でも何か「リジェに反応するのでは?」と恐れられたことがあります。

そのため、アッカス戦でもリジェを使うことを封印していたといった話もあったのですが、

CG Islandさんでも、アッカス戦でリジェを使うと暗殺を多用するようになるといった噂話について触れていて、

アッカス戦だとそのような反応は見られないと否定されることになりました。

また、主にリヴェリウス戦を想定してなのですが、

フリアボロス1体のみになると、使い魔を出して虚襲戦慄でフォースカットを行い、

行動不能状態にさせて倒すといったことが行われています。

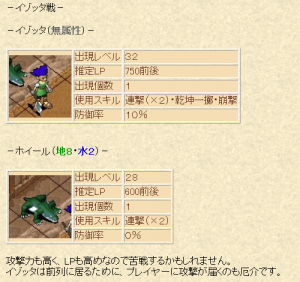

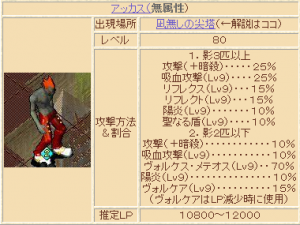

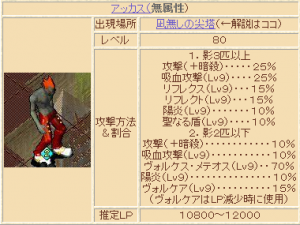

アッカス

アッカス戦は「暗殺」「反射バリア」と、クロスゲート1の名セリフが特徴となります。

CG Island クエスト アッカス

基本的にはフリアボロス戦と一緒ではあるので、

アッカス戦に挑戦すると、フリアボロスが倒せたらならばアッカスにも勝てる

といった調子で、アッカス戦初心者向けに説明を受けることがあります。

実際はどうなのかというと、行動からみてフリアボロスよりかは若干強くなっており、

暗殺に関しては低確率で発動するものの、珍しいケースとして暗殺を連打してくることがあって、

例えば、5人PTで、ペットをしまった上でW陣を張ったとすると、

2回暗殺が発動されれば、事実上PTが半壊したと同然となります。

また反射スキルでダメージを返されると、厳しい局面に立たされることもあったので、

アッカス戦に慣れた人同士で話すと、フリアボロスよりアッカスの方が強く感じます。

しかし、初めてアッカスに挑戦した人にとっては話が別で、

フリアボロスでイメージを掴んだ上で、アッカスに挑戦するという意味合いから、

何をすればいいのか分かっているので、無駄な行動が控えられるといった側面があって、

フリアボロスよりアッカスの方が緊張を感じず楽に感じた、

というのが体験を得ることが多く、それが綿々と伝えられていることになったようです。

アッカス戦だと、クロスゲートで最も人気となったセリフが出ていて、

「ほほう…良く燃えるものだな、開くものというのは…クククッ」

といってヴォルケア(全体火魔法)を使ってきました。

ヤンキーの中では黒と赤の配色で、一番カッコイイというのも拍車をかけています。

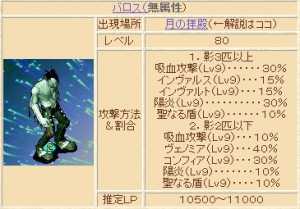

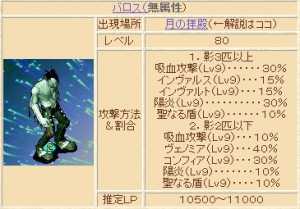

バロス

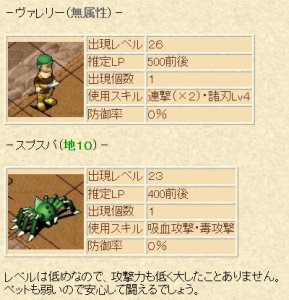

フリアボロスやアッカスと比べると、バロス戦は必須となるクエストには絡まず、

リヴェリウス前の前座戦のような形になるため、どうしても影が薄く感じられるボスです。

CG Island クエスト リヴェリウス

しかし、混乱呪術を使ってくるため、バロス戦で同士討ちになるというのが恐ろしく、

場合によっては、混乱によってリヴェリウス戦前に怪我をしかねません。

またバロスに関しては、ノースバウンド時でのセリフを含め一番まともな性格をしている?

「待っておったぞ、開くものよ。破壊こそ未来を導く唯一の手立て。

貴様のその力、我に捧げてその価値を示すがよい!」

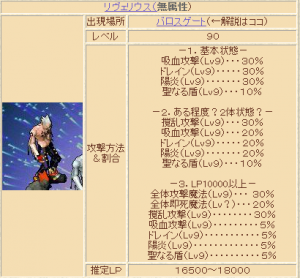

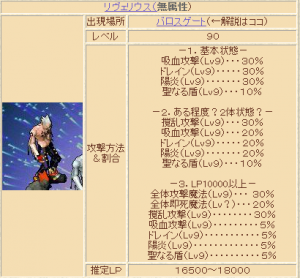

リヴェリウス

まずリヴェリウスという神がどのような神なのかについては、

フリアボロス攻略時にセレーネ東洞窟の先にある廃屋にて「古文書」が手に入り、

そこに「邪神」として扱われる前の「軍神」と呼ばれたリヴェリウスについて記載されています。

(※セリフに関してはリセリア城図書室別館さんのXGシナリオ集「古代記アルターキンス(前編)」にて確認できます)

リヴェリウスは何故「邪神」となったのかは明言されていないのですが、

1/リヴェリウスがアルカディアに心を奪われ、

一度はほぼ全土を治めることになった大国を1月で滅ぼしたこと

2/リヴェリウスがバロスゲートから登場するときに、

「……アルカディアの望む完全なる静寂を……」

ということで、アルカディアが望んでいることを成し遂げようとしていたこと

3/古文書にアルカディアの説明があり、

>アルカディアは北方の辺境国のうら若い姫君であった。

>彼女は16歳にして、才気と、気品と、類稀なる美貌を兼ね備えていた。

>しかし愁うべくは、戦争当時わずか3日で国を失った彼女は、

>それらの形容のすべてに冷たさを伴っていたことである。

アルカディアの世界(神域・浅域の両方)に対する絶望が深かったことを想像すると、

世界の破滅を望むアルカディアの願いに、リヴェリウスが応えてしまったのが全てのように思え、

かつては、軍神として、呪われしものを打ち倒していたところを、

後に、邪神として、呪われしものを利用することになり、

呪われしものであるフリアボロス・アッカス・バロスと一緒に行動することになったという推測が成り立ちます

ガーズラウンドの呪われしもの達が、

かたや「……主リヴェリウス様の御名において汝を裁く……」(10~50階ボス)

かたや「…憎きリヴェリウス…」(60階ボスのケファ)

と正反対のことを言っていた点については、

10階~50階ボスに関しては、邪神として従っていた頃(ベツレヘム期)の呪われしもので、

60階ボスのケファやパプティスマは、

軍神として打ち倒されていた頃(クルジニア期)の呪われしものだとの推測も成り立ちます。

ガーズラウンド付近でアステリア神官がいた件ついては、

リヴェリウス復活後、リヴェリウスに協力するために呪われしものを確保していたか、

リヴェリウスが4000年周期で繰り返している時の枷を外した後、

ケファとパプティスマをリヴェリウスに宛がい排除する予定だったかの何れかだと思います。

リヴェリウス戦だと、リヴェリウスの他に、

強敵のフリアボロス、アッカス、バロスも登場します。

そのため、勝てるかどうか不安に感じるのですが、

一応勝てるようには調整されているようで、

例えばアッカスだと暗殺を使ってくることが確認されておらず、

バロスに関しても混乱呪術を使ってくることが確認されていません。

リヴェリウス戦は倒し方としては幾つかあって、

例えば範囲魔法に沿って並んでいることから、範囲魔法を当てやすいといった特徴があります。

リジェ反応のフリアボロスさせ倒せば、あとはリジェ反応する対象がいなくなるので、

リジェを使用する場合は、まずはフリアボロスから倒すといった戦術や、

バロスの呪術が怖いのでバロスから倒すといった危険回避策をとる戦術もあります。

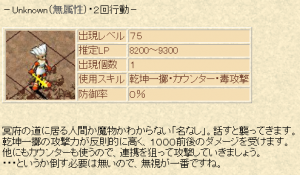

しかし、最大の脅威としては、リヴェリウスのLPを削ったときの話で、

10000以上のダメージを与えると、リヴェリウスが全体魔法を使ってきます。

その全体魔法の1撃が300くらいのダメージだとすると、

それが2回行動で1ターンにつき600ほどのダメージを与えるときもありました。

そのため、リヴェリウス1人のみ削ったとしても、

リヴェリウスを追いやることで最も危険な展開に陥るといっても過言ではなくなります。

そこで採られた戦術としては、リヴェリウスにフォースカットを使うといったもので、

フリアボロス、アッカス、バロスを倒し、リヴェリウス1体のみになったら、

使い魔を出して虚襲戦慄を使ってFPを削りきってしまい、そのまま連携でダメージを重ねて

10000以上のダメージを与えて全魔を使おうとしても、FP切れで行動不可能な状態になるといったもの。

これでもリヴェリウスの全体即死はFPを使わないので脅威にはなるのですが、

倒れたとしては1度につき10人で0~2人といった割合なので、そのまま安全に倒すことができました。

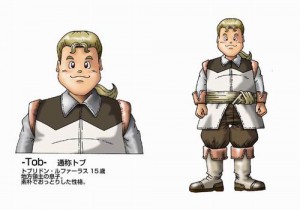

ノースバウンドでの呪われしもの

ノースバウンドにて、盲目のアディーンに会うために聖女マハからの占いを受けねばならず、

占いを受けるために自分で3つの触媒を手に入れなければならないということで、

3つの「呪われし者の洞窟」を巡ることになりました。

CG Island クエスト ノースバウンド

その3つの「呪われし者の洞窟」へ行くと、

それぞれフリアボロス、アッカス、バロスにそっくりな呪われしものがいて、

フリアボロスに似た呪われし者と対峙すると

開戦時に「運命は変えられぬ…足掻くな…」

撃破時に「凍えぬ魂よ…閉ざされた器には収まらぬか…」

アッカスに似た呪われし者と対峙すると、

開戦時に「屍を踏み越えてみせよ…」

撃破時に「命を燃やし尽くしてくるがいい…」

バロスに似た呪われし者と対峙すると、

開戦時に「…閉ざされた時を…切り開くのだ…」

撃破時に「神よりも冷酷にならなければ生き残れぬぞ…」

ということで、名称は呪われし者で統一されているものの、

フリアボロス・アッカス・バロスのその人達のような雰囲気を感じます。

異界の神

PUK2メインストーリー「赤龍」のクエストにて、

アンジックを苗床としてクトゥルフが召還されています。

XGの「神さま」について

![]()

![]()

![]()